最終更新日 2025年9月12日

毎日8時間働くのがきついと感じていませんか?

この記事では、8時間労働がきついと感じる原因を詳しく分析し、すぐに実践できる対処法や働き方を改善する方法を紹介します。

最後まで読めば、8時間労働を少しでも楽にするヒントが見つかるはずです。

おすすめの転職エージェントがすぐわかる

⇩⇩

目次

8時間労働がきついと感じる理由とは

なぜ8時間労働がこんなにも負担に感じるのでしょうか?

以下では、その主な原因を具体的に掘り下げます。

集中力の限界と作業の単調さ

8時間連続で高い集中力を維持するのは、誰にとっても難しいことです。

特に、データ入力や書類整理のような単調な作業が多い場合、時間が長く感じられます。

この「ウルトラディアンリズム」に従い、集中力が低下すると疲労感が増し、作業効率が落ちるのです。

例えば、同じ作業を3時間以上続けると、ミスが増えたり、モチベーションが下がったりすることがあります。

職場の人間関係やプレッシャー

上司からの過度な期待や、同僚とのコミュニケーションの難しさが、8時間労働をきつく感じさせる要因です。

特に、成果主義の職場では、常に高いパフォーマンスを求められ、精神的な負担が大きくなります。

日本労働組合総連合会の調査によると、職場の人間関係が原因でストレスを感じる人は約40%に上ります。

同僚が嫌いと感じるときの対処法は、以下の記事で解説👇

長時間の通勤による疲労

8時間労働に加えて、往復2〜3時間の通勤がある場合、1日の疲労感はさらに増します。

とくに満員電車や渋滞は、肉体的・精神的な負担を大きくするもの。

往復で1.5時間以上かかる人も少なくありません。

通勤時間が長いと、プライベート時間が削られ、休息や趣味に充てる余裕がなくなります。

プライベート時間の不足

8時間労働後、家事や育児、趣味の時間が十分に取れないと、ストレスが蓄積します。

プライベートが充実しないと、仕事への意欲も低下しがちです。

これが続くと、バーンアウト(燃え尽き症候群)のリスクも高まります。

総務省の調査では、20〜30代の約30%が「プライベート時間が足りない」と回答しているほど。

仕事内容と価値観のミスマッチ

自分のやりたいことや価値観と、仕事内容が合っていない場合、8時間労働が苦痛に感じられます。

例えば、クリエイティブな仕事がしたいのに事務作業ばかりだと、モチベーションが保てません。

このミスマッチは、若手社員やキャリアチェンジを考えている人に多く見られます。

やりがいを感じられないと、時間が長く感じられるのです。

8時間労働を楽にするための実践的な対処法

8時間労働がきついと感じるなら、以下の方法を試してみましょう。

すぐに始められるものから、長期的な改善策まで幅広く紹介します。

時間管理を効率化する

効率的な時間管理は、労働の負担を軽減する鍵です。

ポモドーロ・テクニックを活用すると、25分集中して5分休憩するサイクルで、作業効率が上がります。

具体的な手順は以下の通りです。

✅タスクを細かく分割する。

✅25分作業したら、5分間ストレッチや水分補給をする。

✅4サイクルごとに15〜30分の長めの休憩を取る。

この方法は、集中力を維持しつつ疲労を軽減する効果があるのでおすすめ。

実際に、筆者もこのテクニックで1日の生産性が向上した経験があります。

定期的な休憩を習慣化

長時間労働では、定期的な休憩が不可欠です。

1時間ごとに5〜10分の休憩を取り、ストレッチや深呼吸をしましょう。

研究によると、短い休憩は認知機能を回復させ、ミスを減らす効果があります。

職場で休憩が取りにくい場合は、トイレに行くついでに軽いストレッチをするなど、工夫してみてください。

職場環境を改善する

職場の環境や人間関係が原因の場合、できる範囲で改善を試みましょう。

例えば、上司に業務量の見直しを相談したり、同僚と積極的にコミュニケーションを取ったりすることが有効です。

また、デスク周りを整理したり、観葉植物を置いたりするだけでも、気分が軽くなります。

どうしても改善が難しい場合は、転職を視野に入れるのも一つの選択肢です。

コミュニケーションのない職場の問題と改善策は、以下の記事で解説👇

リモートワークやフレックスタイムを活用

会社がリモートワークやフレックスタイム制を導入しているなら、積極的に活用しましょう。

通勤時間が減ることで、プライベート時間が確保しやすくなります。

特にITやクリエイティブ系の企業で普及が進んでいます。

リモートワークのメリットは、通勤時間の削減だけでなく、自分のペースで働ける点です。

例えば、朝型の人は早めに仕事を始め、夕方にプライベート時間を確保できます。

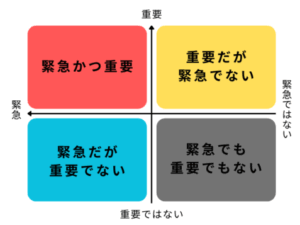

仕事の優先順位を見直す

忙しい日には、すべてのタスクをこなすのが難しいこともあります。

そんなときは、優先順位をつけて重要なタスクから取り組みましょう。

「アイゼンハワー・マトリクス」を使うと、以下のようにタスクを分類できます。

この方法で、限られた時間内に効率よく成果を上げられます。

メンタルケアで8時間労働を乗り切る

長時間の労働を続けるには、心の健康を保つことが不可欠です。

以下に、メンタルケアの具体的な方法を紹介します。

ストレス発散の習慣を作る

運動、読書、音楽鑑賞など、自分に合ったストレス発散方法を見つけましょう。

特に、運動はセロトニンの分泌を促し、ストレス軽減に効果的です。

例えば、週に3回、30分のウォーキングやジョギングを取り入れると、気分が安定します。

また、趣味の時間を意識的に確保することも大切です。

絵を描く、料理をする、ゲームをするなど、好きなことに没頭する時間は心の充電に役立ちます。

十分な睡眠を確保

睡眠不足はストレスの大きな原因です。

1日7〜8時間の睡眠を確保し、睡眠環境を整えましょう。

具体的には、寝る1時間前にはスマホやパソコンの使用を控え、ブルーライトをカットするメガネを使うと良いでしょう。

日本睡眠学会によると、成人の理想的な睡眠時間は7時間前後。

睡眠の質を上げると、翌日の集中力や気分が大きく改善します。

マインドフルネスや瞑想を取り入れる

マインドフルネスや瞑想は、ストレスを軽減し、集中力を高める効果があります。

1日5〜10分の瞑想を習慣化すると、精神的な安定感が増します。

通勤中や休憩時間に、呼吸に意識を向けるだけでも効果があります。

実際に、筆者が1ヶ月間毎日10分の瞑想を続けたところ、仕事中のイライラが減り、感情のコントロールが容易になりました。

信頼できる人に相談する

ストレスが溜まったときは、家族や友人に話すだけでも気分が軽くなります。

職場での悩みは、信頼できる同僚やメンターに相談するのも有効です。

メンタルヘルスの専門家に相談することで、客観的なアドバイスが得られます。

日本では、EAP(従業員支援プログラム)を導入する企業も増えており、無料でカウンセリングを受けられる場合も。

8時間労働以外の働き方を模索する

どうしても8時間労働がきつい場合、別の働き方を検討するのも有効です。

以下に、具体的な代替案を紹介します。

短時間勤務やパートタイムを選ぶ

フルタイムの8時間労働が負担なら、短時間勤務やパートタイムを選ぶのも一つの方法です。

収入は減る可能性がありますが、プライベート時間が確保しやすくなります。

厚生労働省によると、短時間勤務を導入する企業は2023年時点で約25%に上ります。

例えば、飲食店や小売業では、シフト制のパートタイムの求人が多く、自分のライフスタイルに合わせやすいです。

フリーランスや副業を始める

自分のペースで働きたいなら、フリーランスや副業を検討しましょう。

クラウドソーシングサイト(ランサーズ、クラウドワークスなど)を活用すれば、スキルに応じた仕事が見つかります。

実際に、筆者の友人は副業ライターとして月10万円を稼ぎ、本業のストレスを軽減しています。

ただし、フリーランスは自己管理が重要。

スケジュール管理や税金の知識を事前に学んでおきましょう。

転職で働きやすい環境へ

現在の職場環境が原因の場合、働きやすい企業への転職を考えるのも良いでしょう。

リモートワークやフレックスタイムを導入している企業は増えています。

特に、「働き方改革」を推進する企業は、残業が少なく、休暇制度が充実している傾向があります。

転職活動では、企業の口コミサイト(OpenWorkなど)を活用すると、実際の職場環境を把握しやすくなります。

転職してよかった!成功者が明かす転職のメリットと実践的秘訣は、以下の記事で解説👇

起業や独立を視野に入れる

長期的な視点で、起業や独立を目指すのも一つの選択肢です。

自分のビジネスを持つことで、働く時間や場所を自由に決められます。

最初は副業から始めて、軌道に乗ったら本業にするのも良いでしょう。

経済産業省のデータによると、2023年の新規起業数は約15万件。

デジタルツールの普及で、個人でも低コストで起業しやすくなっています。

8時間労働を続けるための長期的な視点

8時間労働を続ける場合、長期的な視点で働き方を見直すことも重要です。

以下に、将来を見据えたアプローチを紹介します。

スキルのアップデートを続ける

AIや自動化の進展により、単純作業の仕事は減少しつつあります。

長く働き続けるには、スキルを常にアップデートすることが必要です。

例えば、プログラミング、データ分析、デジタルマーケティングなどのスキルを学ぶと、市場価値が上がり、働き方の選択肢が広がります。

筆者はUdemyでPythonを学び、副業の幅を広げた経験があります。

スキル向上の取り組み完全ガイドは、以下の記事で解説👇

ワークライフバランスを重視する

仕事とプライベートのバランスを取ることで、長期的に健康を維持できます。

例えば、週末は完全に仕事から離れ、家族や趣味の時間を優先しましょう。

厚生労働省によると、有給休暇の取得率は2023年で約60%。

自分の時間を大切にすることで、仕事へのモチベーションも維持しやすくなります。

健康管理を徹底する

長時間の労働を続けるには、身体の健康が欠かせません。

定期的な健康診断を受け、食事や運動にも気を配りましょう。

例えば、野菜中心の食事を心がけたり、週に2回はジムやヨガに通ったりする習慣がおすすめ。

日本医師会の調査では、20〜40代の約30%が生活習慣病のリスクを抱えているとされています。

早めの対策が重要です。

大手人気企業へのキャリアアップなら、シンシアードが最適!

シンシアードは、DX・マーケティング・営業などのハイクラス求人に特化した転職エージェントです。

リクルート出身のプロコンサルタントが、非公開求人を紹介し、年収1000万円超の実績も多数!

面接対策から条件交渉まで全力サポートで、理想の転職ができますので、ぜひこの機会に相談してみてください。

\無料登録はコチラ/

まとめ:8時間労働を自分らしく乗りこなす

8時間労働がきついと感じるのは、あなただけではありません。

集中力の限界や職場環境、通勤時間など、さまざまな要因が絡んでいます。

また、リモートワークや転職、フリーランスなど、働き方の選択肢を広げることも有効です。

シンシアードはハイクラスへの理想の転職ができますので、転職を考えている人はぜひこの機会に相談してみてください。

\無料登録はコチラ/